Flore et faune de la vallée de l'Huveaune

Roquevaire - Carrière Saint-Vincent - (Intro-01)

Introduction

En 1955 dans le Bulletin du Muséum d'Histoire

Naturelle de Marseille, paraît un article intitulé "La flore des tufs récents

de la vallée de l'Huveaune à Pont-de-Joux et Roquevaire (Bouches-du-Rhône)"

de E. Bonifay et R. Molinier.

Quelques années plus tard, la lecture de ce bulletin

va m'entraîner sur les traces de cette faune et

de cette flore datés, alors, de l'âge du Bronze.

En 1994, je fouille la carrière de Roquevaire,

les fossiles seront étudiés et, plus particulièrement de 1999 à

2000, dans le but de créer un diaporama et une exposition.

Certains points posent des problèmes, et notamment la détermination

de châtons de noisetier par les auteurs alors que la description

des feuilles décrites est incertaine et les feuilles toutes incomplètes.

La découverte de feuilles et bractées de tilleul et d'aubépine

(pressentis par les auteurs) me conforte dans l'idée d'une possible

confusion entre les feuilles de noisetier et les feuilles de tilleul.

En 2001, je reçois la confirmation de mes doutes par Thierry Otto,

auteur d'un mémoire de DEA sur cette carrière en 1987. Mémoire repris

dans un ouvrage collectif du laboratoire de géographie physique de

l'Université d'Aix-marseille II (Travaux 1988 n° XVII) concernant les

édifices travertineux dans le Midi de la France.

Une datation radio-carbone en certains points de la carrière indique une

formation complexe, sans doute en plusieurs phases, ayant commencé vers

–32000 BP. Les moulages internes des cônes de pins faits à cette occasion orientent

les chercheurs vers Pinus nigra salzmanni et non vers Pinus halepensis, et les châtons seraient

en fait des tubes de larves d'une espèce de phrygane.

Parallèlement à cette flore, je m'intéresse également aux

abondants gastéropodes de l'endroit, correspondant en partie

à la liste fournie dans le travail des scientifiques de 1988.

Enfin et dirais-je, surtout, il convient de citer dans les sources (mot combien important dans ce sujet) documentaires :

"La flore des tufs quaternaires en Provence" Extrait des Comptes rendus du Congrès scientifique de France - Aix-en-Provence, 1867.

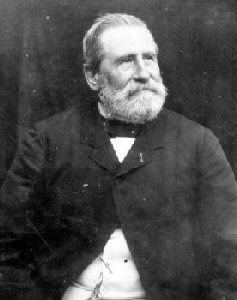

Son auteur, M. Gaston de Saporta, éminent paléobotaniste dont les travaux importants concernent en particulier la Provence, y aborde très précisemment la flore de l'Huveaune.

Cet esprit curieux, cet homme brillant à l'incomparable talent de vulgarisateur sait se mettre à la portée de ses lecteurs tout en demeurant précis et exact. Avec Philippe Matheron, pour la paléontologie, il représente les "savants" de cette époque que j'oppose souvent aux "scientifiques" du temps présent.

Gaston de Saporta

1823-1895.

Les citations issues du bulletin du Muséum d'Histoire naturelle de Marseille sont indiquées entre guillemets et en italique.

Elles servent de fil conducteur, elles peuvent se trouver contredites par d'autres sources, qui seront alors mentionnées, ou

par mes propres découvertes ou déductions. Les indications provenant du travail de T. Otto et du collectif concernant les édifices

travertineux du Midi de la France sont marquées par la mention "Collectif 1988", les travaux de M. de Saporta en citant son nom.

Concernant la flore, les indications de localisation des espèces dans les environs de la carrière sont tirées de l'ouvrage posthume

de René Molinier : "Catalogue des plantes vasculaires des Bouches-du-Rhône".

L'index bibliographie reprendra la totalité des ouvrages qui m'ont servi dans l'élaboration des pages concernant Roquevaire.